A nova temporada de Black Mirror estreou no último dia 29/12 e, graças à magia da Netflix, já podemos avaliar a mais recente leva de episódios de uma antologia de ficção científica perfeita para os tempos atuais. Sim, o que você ouviu por aí é verdade: episódios desiguais, alguns mais interessantes do que outros – o que já é algo comum em todas as temporadas -, com algumas ideias muito boas sendo mal exploradas e ideias preguiçosas gerando bons episódios. Mas, de forma geral, como a nova temporada responde à expectativa dos fãs?

Talvez o aspecto mais genial da série sempre tenha sido a forma como utiliza ficção científica para ilustrar os piores aspectos da sociedade atual e, como toda boa ficção científica, tem mais a dizer sobre o momento atual do que sobre um futuro hipotético. Ainda estamos no início de uma transição entre o analógico e o digital, mas já podemos ver claramente os impactos da tecnologia alterando o meio social e da vida virtual causando danos severos ao mundo real. Black Mirror apenas usa elementos de fantasia e ficção científica para ilustrar como a vida poderia ser quando alguns dos poucos princípios de bom senso que ainda nos restam sejam jogados pela janela em nome de falsa comodidade e conveniência digital.

Melhor dizendo, Black Mirror brinca com quais seriam nossas respostas quando as possibilidades tecnológicas conseguirem satisfazer nossos impulsos mais desumanizantes. Nossa sede por controle, nossa ansiedade por excluir o máximo possível de atrito no dia a dia, nosso espírito vingativo, nossa aversão à morte, nossa apatia com temas sérios e entusiasmo com o irrelevante. Todo os pontos fracos da alma humana potencializados pelas facilidades tecnológicas que nos levariam a distopias limpas, cheias de luz e telas por todas as partes – os “black mirrors” (literalmente, espelhos pretos) que hoje já nos cercam, seja a tela das nossas TVs de alta resolução, nossos notebooks ou computadores do trabalho e nossos mais novos órgãos sensoriais, os smartphones.

Mas chega de bajulação. E a nova temporada?

A boa notícia é que a nova temporada mantém a boa escolha de temas a serem explorados, e começa a construir em cima disso de forma mais séria. Assistir à quarta temporada deixa a sensação de que alguns elementos da antologia começam a aparecer repetitivos e, bem, a ideia é justamente essa. Fica claro que mesmo que seja uma antologia, o que significa que em tese cada episódio acontece independente dos demais, existe uma mitologia própria, em que cada episódio parece mostrar um diferente ponto na evolução de uma tecnologia que nos aproxima cada vez mais de uma vida virtual. Toda a nova temporada é colocada no mesmo universo diretamente pelo último episódio – todos, exceto o quinto episódio, que é bem ruim e poderia ter ficado no chão da sala de edição. Sem meias palavras. É bem ruim. No geral, mesmo que não haja nenhum momento inesquecível – como o castigo ao Primeiro Ministro de The National Anthem, a revelação final de White Bear ou todo o episódio White Christmas – é uma temporada que agrega.

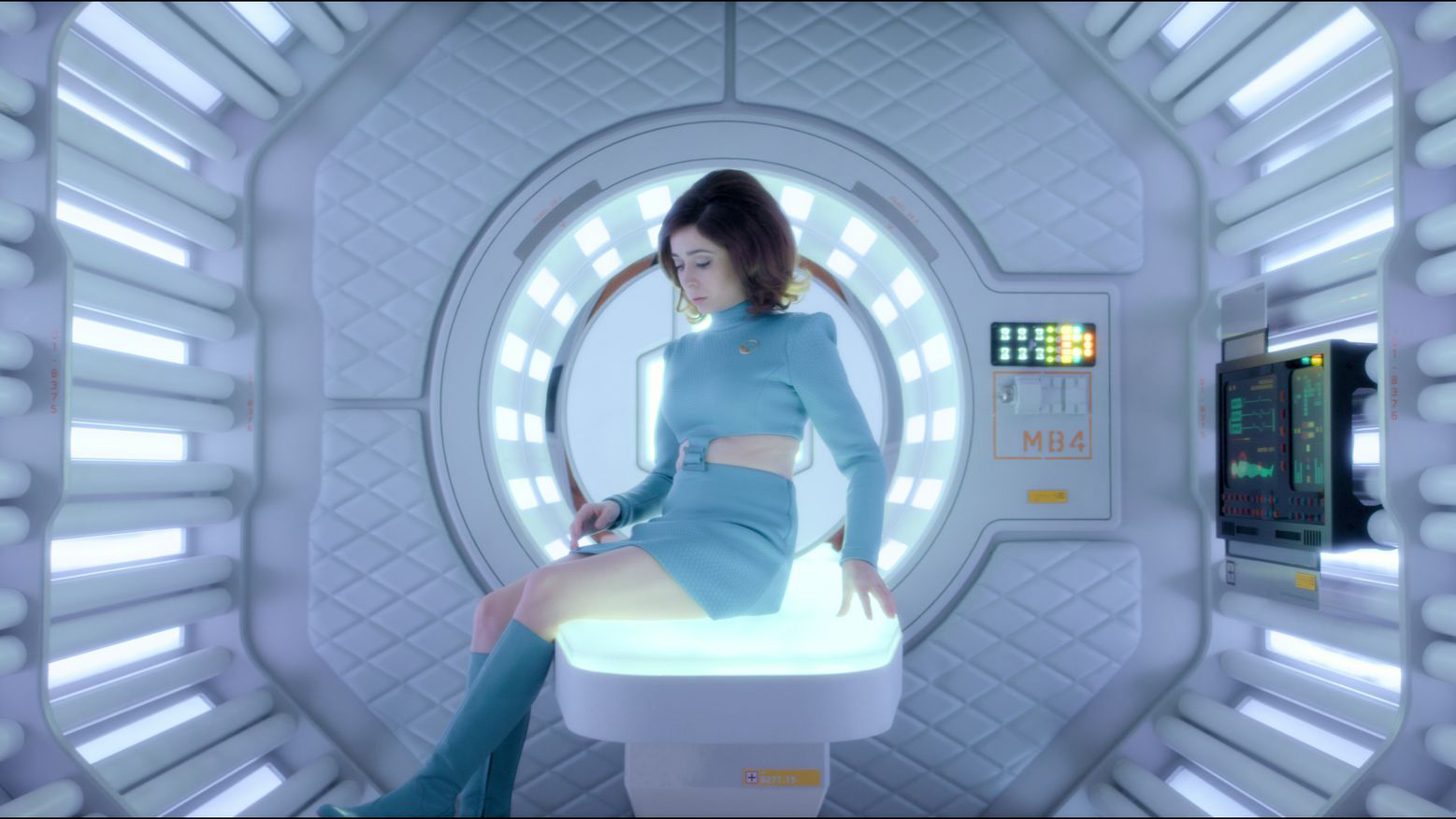

A temporada começa muito bem. O primeiro episódio, USS Calister brinca com elementos de ficção científica pop, inspirando-se principalmente nos fãs de Star Trek e sua obsessão pela série clássica. Isso não quer dizer que vamos ter uma aventura intergaláctica. O episódio brinca com a possibilidade de construir universos virtuais onde podemos viver as nossas próprias fantasias longe das repercussões do mundo real – por mais chauvinistas, grosseiras, egoístas e malignas que elas sejam. Aqui, um engenheiro de games, menosprezado no mundo real pela própria equipe e escanteado na empresa que ajudou a fundar, cria um universo paralelo onde pode mandar e desmandar sobre avatares das pessoas do mundo real – avatares dotados da mesma consciência de seus pares no mundo real. Misturando uma tecnologia bem fantasiosa de clonagem com a possibilidade cada vez mais real de imersão em universos virtuais, é fácil ver as possibilidades que uma realidade simulada poderia ter para sanar os desejos mais obscuros de cada um de nós. É uma power trip, viagem de poder, e que no fundo revela quem somos nós de verdade uma vez que podemos nos tornar (ou simular-se ser) onipotentes, além de brincar com os aspectos éticos dos direitos de alguns milhões de linhas de código que pensam que são gente. Mais sobre isso, ao final.

Se você pensa como um ser humano, age e sente dor como um ser humano, mas no fundo não passa de uma simulação… o que é você?

Essa pergunta, que fará com que muitos fãs lembrem imediatamente de episódios anteriores (especialmente White Christmas e Be Right Back na segunda temporada), começa a fazer parte de um tema maior da série e que será amarrado com um belo laço no final da temporada.

A temporada continua forte com o segundo episódio, que, para aqueles que conhecem os jovens pais de hoje em dia, parece algo extremamente próximo de cada um de nós. Em Arkangel, um susto com o sumiço de uma criança leva uma mãe a implantar a mais nova tecnologia para pais problemáticos superprotetores: um sistema que permite não apenas localizar em tempo real a criança a todos os instantes, mas monitorar a saúde, o que ela vê através de seus olhos e sim, bloquear conteúdo “perturbador”: cenas de violência, sexualidade, cães assustadores, sangue, ou qualquer outra coisa que aumente o nível de estresse da criança.

É um pesadelo do ponto de vista pedagógico, privando o desenvolvimento social da criança de qualquer individualidade e do aprendizado através do contato com estímulos negativos. Tanto o medo quanto a dor fazem parte da formação de cada um, mas… Hoje temos pais que se recusam a ver uma criança chorar, além de sofrer de um temor constante de qualquer mínima sensação negativa. A tecnologia de Arkangel venderia muito fácil e, talvez por isso, esse seja um episódio que me enche de calafrios. Muitos novos pais, ao assistir o episódio, apenas se concentrariam nos benefícios e não em todas as repercussões negativas. No episódio acompanhamos a pequena Sara (Brenna Harding) desde a primeira infância até a adolescência e como o vício por controle prejudica a relação entre pais e filhos – que sim, transam, experimentam e aprendem com o erro a partir da liberdade.

Arkangel é um episódio sólido e com um final… realista? E que em nada vai mudar a ânsia por controle dos jovens pais de hoje em dia. Mas certamente é um aviso sobre um futuro sombrio da paternidade.

Crocodile é definitivamente um dos pontos baixos da temporada, mesmo que tenha momentos perturbadores e boas ideias em jogo. Neste episódio, um jovem casal comete o erro absurdo de ocultar um atropelamento acidental. Anos depois, mesmo cada um seguindo seu caminho, os acontecimentos continuam a perturbar Rob (Andrew Gower), agora um alcoólatra em recuperação, que resolve com um módico de decência desculpar-se anonimamente. O problema é que na outra ponta esta Mia (Andrea Riseborough), uma premiada arquiteta e agora mãe de família que tem absolutamente tudo a perder caso o antigo acidente seja descoberto.

Seria um gigantesco spoiler falar da sequência de eventos desencadeadas pela discussão, mas é suficiente dizer que Crocodile mostra um pouco do que há de pior no ser humano. Somos muito apegados à nossas conquistas e quando tudo isso é ameaçado, o sistema de pânico acionado pode nos levar a péssimas decisões. A princípio, Mia não é uma pessoa ruim, apenas alguém atormentada por um gigantesco erro do passado. É o medo inato de colocar tudo a perder por um ato de fraqueza o que ironicamente revela o pior de Mia. O episódio tem uma carga pesada, mas… termina de forma… incrivelmente boba. Julgue por si mesmo.

Ah, e Crocodile também apresenta a melhor invenção de ficção científica de toda a série Black Mirror: um caminhão de entrega de pizza automatizado, que assa a sua pizza no caminho da entrega. Quero um projeto na minha mesa *agora*.

Passando para o quarto episódio, Hang the DJ, temos algo na mesma linha San Junipero, da temporada passada, para acalentar corações. Aqui, no que aparenta ser um futuro próximo, a evolução dos apps de namoro/pegação se torna uma espécie de culto. Ao entrar no programa, você é indicado a uma série de parceiros por períodos específicos de tempo – algumas horas, alguns dias, alguns anos – de forma que o programa coleta informações sobre o seu comportamento até o momento de apresentá-lo para o seu parceiro para a vida toda. Yay?

Logo no primeiro encontro Amy (Georgina Campbell) e Frank (Joe Cole) se dão esplendorosamente bem, mas deveriam ficar juntos por apenas algumas horas. Ao longo de seu cotidiano com outras pessoas, a conexão entre Amy e Frank parece cada vez mais óbvia, mas, claro, como o programa sabe melhor, cabe a ele selar o destino dos dois. E claro, nada é tão simples.

Mas não há muita lição de moral aqui, nem grandes conspirações malignas. E a grande mensagem por trás do episódio é que… a gente aprende com os relacionamentos passados como ser melhor nos futuros relacionamentos? O amor supera todas as barreiras? É isso, Netflix? Era isso? Não se torne escravo de aplicativos de namoro? Não sei. Como um episódio funciona, a química entre Amy e Frank é inegável desde o começo, a verdade por trás do programa intriga e há uma quebra com o tom sombrio dos outros episódios o que o torna um dos favoritos da nova temporada.

Como disse no começo, uma ideia fraca, mas que dá origem a um formidável episódio.

Justamente o oposto de Metalhead, o episódio mais criticado até aqui, e que se você quiser pular diretamente para o último, eu recomendo.

Enquanto ideia, fantástico. Um futuro próximo, sobre o qual não temos muitas informações sobre o que deu errado, os humanos restantes se refugiam de robôs de segurança altamente letais e incansáveis. Um grupo de pessoas vai em busca de algo para uma criança doente quando se defronta com um dos “cães”, como são chamados tais dispositivos, dando início a uma caçada que irá durar todo o episódio.

Não me leve a mal. O uso da imagem em preto e branco dá um toque interessante à fotografia do episódio. E a ideia base – Inteligência artificial e automação dando errado de forma horrível, embora seja batida, é mais recente do que nunca. Um robô como o retratado no episódio é algo que não está a muitas décadas de distâncias e é óbvio que é preciso analisar todas as implicações de se dotar uma máquina inteligente operada sem o filtro humano qualquer capacidade letal. As guerras do futuro serão disputadas com essas máquina, com todos os gigantescos problemas éticos e morais que permeiam o tema. Mas Metalhead se furta de qualquer discussão interessante, preferindo um episódio de ação sem ação, sem conseguir provocar tensão, sem qualquer carisma por parte da protagonista e completamente desnecessário. Muito mais parecia um filme B (ruim) do que um episódio de Black Mirror.

Fechando com chave de ouro a temporada, temos Black Museum. Em mais de um aspecto esse episódio lembra White Christmas – a princípio, temos uma coleção de parábolas dentro do mesmo episódio, enquanto uma garota visita o museu em questão, no meio do deserto, dedicado aos crimes mais infames da época retratada na série. Este episódio, assim como White Christmas menciona e conecta diretamente os eventos da série até então, mostrando-os como diferentes momentos da evolução de uma tecnologia, que aproxima a mente humana da existência digital. Muitos dos objetos serão de reconhecimento imediato dos fãs da série, exibidos ali como troféus infames do fracasso de tentar controlar as imperfeições do ser humano de forma digital.

A conexão de alguns eventos da série como parte de algo maior certamente é algo interessante, mas Black Museum, apelando mais ao humor negro que os demais episódios, também consegue discutir ideias próprias. Podemos considerar o sofrimento simulado de uma entidade digital como algo digno de pena? Claro, os eventos de White Christmas novamente vêm à tona: será crueldade torturar um código de computador que pensa ser algo humano? É possível pensar em direito a formas artificiais de inteligência, ou nossas representações digitalizadas? Se a ficção de Black Mirror estiver caminhando em um sentido correto, certamente esta será uma discussão que deverá dominar as conversas de bar daqui a algumas décadas.

É difícil dizer até que ponto será possível simular a mente humana de forma digital, mas é fato que as inteligências artificiais ainda estão em sua aurora e evoluem exponencialmente. Lidar com as possíveis repercussões éticas que envolvem o tema já provocam muita discussão hoje e apenas se tornarão mais complexas ao longo do tempo.

É difícil entrar em maior nível de detalhe sem entrar em território de spoilers. Mas é suficiente dizer que como toda boa série dessa nossa Era de Ouro da televisão (e do streaming), Black Mirror continua a dar muito mais a se pensar do que o filme médio que estreia nos cinemas de hoje.

Todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é ver a minha própria imagem refletida no pequeno espelho negro que me acompanha e está sempre ao alcance da minha mão pelo menos 22 horas por dia. Essa não era a realidade 10 anos atrás, e muito menos 20 anos atrás. Se está claro que algumas ideias são fantasiosas, isso é altamente perdoável em função do lúdico: é papel de toda ficção científica fazer pensar a sociedade atual, extrapolando na construção de cenários, errando muito e acertando pouco, mas em cheio. De Black Mirror, espero apenas boa ficção voltada para a era digital e sua sociedade, e entre alguns erros e muitos acertos, a nova temporada mantém o bom nome da série.

Formado em Relações Internacionais, Mestre e talvez Doutor (me dê alguns meses) em Administração, mas que tem certeza de que está na área errada. Pode ser encontrado com facilidade em seu habitat natural: salas de cinema. Já viu três filmes no cinema no mesmo dia mais de uma vez e tem todas as fichas do IMDb na cabeça. Ainda está na metade da lista dos Kurosawa e vai tentar te convencer que Kieslowski é o melhor diretor de todos os tempos.